El mundo necesita compasión, lo dicen los hechos y la indiferencia con la que nos conducimos. “La gente se odia a sí misma”, sentencia el budista Matthieu Ricard, y no podemos contradecirlo, pues aunque hoy nos sobran razones para ser compasivos, hemos normalizado la crueldad, la violencia y nos deshacemos del sufrimiento humano —y apagamos el propio— a la misma velocidad con la que se desliza nuestro dedo sobre la pantalla.

La compasión va más allá de ser empáticos; es literalmente “sufrir con” el otro, de acuerdo con su raíz latina compati: sentir lo que él siente y buscar la manera de aliviar juntos ese sufrimiento. No es solo un ejercicio de conmiseración y lástima. Es preocuparse profundamente por alguien más con intención y no solo por reacción: alimentar a quien tiene hambre, cuidar al enfermo, acompañar al desprotegido, escuchar al deprimido. Según Vicente Simón, psiquiatra y catedrático de psicobiología, la compasión impulsa a actuar para reducir el sufrimiento de otros. Por tanto, la compasión, en esencia, es acción.

Aunque somos seres cuidadores por naturaleza y estamos compuestos de bacterias colaborativas desde el origen de la humanidad, hemos dejado de lado el espíritu solidario. Hoy, la forma de resolver algo es desaparecer la fuente del “problema”: disparándole o dejándolo en visto. Cerca o lejos, a diario, miles de personas —como si se tratase de un videojuego— pierden la vida, el techo, la paz y la seguridad, y apenas nos damos cuenta. Entonces, la compasión, ¿existe o es solo un deseo?

La respuesta corta es sí, tanto que hoy la compasión, además de ser una emoción, es una herramienta y también objeto de estudio. El psicólogo clínico británico Paul Gilbert creó la terapia enfocada en la compasión y el entrenamiento en la mente compasiva, dos modelos en marcha que han brindado importantes resultados para la psicoterapia en la sanación del trauma y la depresión.

El enfoque de la mente compasiva sostiene que no existe la compasión sin la autocompasión: sentir primero amabilidad, amor y comprensión por uno mismo para poder sentirlo por los demás, cultivar la mente bondadosa y entrenar al cerebro para decidir mejor. En una entrevista que Gilbert dio al medio argentino La Nación, explicó por qué es tan difícil practicar la autocompasión.

“Una de las razones es que cuando comienzas a ser compasivo contigo, pueden surgir dolores o enojos no procesados. Lo que subyace a la autocrítica suele ser el miedo. Cuando te criticas, te estresas o frustras. Esa angustia y preocupación generalmente están relacionadas con el temor de que si fallas, sientas que no vales nada, que eres peor que los demás o que serás rechazado”.

El investigador señala que la compasión apunta a esa parte que impulsa la crítica: al miedo de no ser lo suficientemente bueno, de no ser querido o de ser rechazado. Las cosas por las que solemos ser críticos con nosotros mismos suelen ser cosas que sí nos importan. “Cuanto más importante es algo para ti, más crítico te vuelves cuando no sale como esperabas”.

Pero la compasión no es solo ser amable, sino que tiene como tarea vital activar redes cerebrales que ayudan a entrar en calma, reorganizar los pensamientos y encender la corteza frontal. La autocrítica —observa Gilbert—, por el contrario, inhibe esa zona del cerebro y nos hace menos capaces de pensar racionalmente.

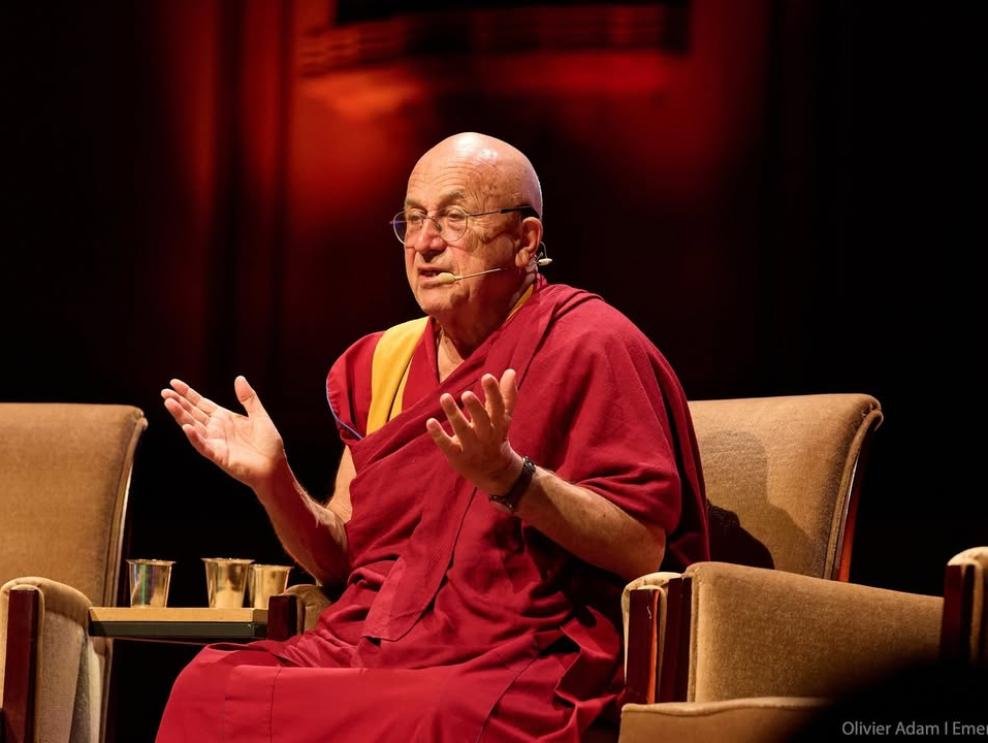

En más de dos décadas de estudios, Gilbert ha recopilado diferentes enfoques de la compasión. Una de sus conversaciones, publicada en el sitio oficial de su instituto compassionatemind.co.uk, se dio con Ricard, con quien reflexiona sobre el poderoso impacto de esta virtud no solo en el camino a la iluminación o el verdadero amor altruista, sino en la forma en que los seres humanos nos damos al mundo.

Ricard está convencido de que el altruismo y la compasión son la respuesta pragmática y necesaria a la mayoría de los desafíos de nuestro tiempo, por lo que predica con el ejemplo. Hoy, junto con amigos, a través de una organización humanitaria, ayuda a más de 250 mil personas en Asia, sobre todo en India, Nepal y Tíbet. “Hay que intentar poner la compasión en acción”, aconseja.

La moraleja es entonces que no solo es importante aliviar el sufrimiento, sino prevenirlo y comprender que el amor altruista compasivo es algo que se extiende a todos los seres sintientes, nos gusten o no. Empezando por nosotros mismos. Pero todo indica que preferimos no sufrir, “aun cuando podríamos intuir que el sufrimiento puede enseñarnos algo, ser catalizador para el cambio, pero en sí mismo no es deseable. Si está ahí, puedes usarlo, pero no lo deseas”, añade Ricard.

Sentir compasión por quienes son importantes para nosotros es sencillo, pero es un reto cuando se trata de un dictador o de las personas que nos han maltratado. Estas generan sufrimiento para sí mismas y para los demás. Ricard sostiene que la compasión aborda todas las causas del sufrimiento, donde sea que estén y sea cual sea la forma que adopten. Extender el círculo es importante para eliminar las causas del sufrimiento, porque aliviar solo los síntomas no es suficiente.

En esto último coincide el neurocientífico Alan Watkins al referir que la compasión es profundizar en el malestar del otro, más allá de solo preocuparse. Pone el ejemplo de la consulta médica, donde al paciente se le preguntan solo los síntomas, pero no las causas.

“Mi comprensión de la compasión es que hay que seguir investigando, ir más allá de los síntomas, preguntarnos: ¿cuál es la verdadera causa de todo esto? Por ejemplo, si se padece una enfermedad cardiaca, ¿nos creemos la narrativa médica de que todo tiene que ver con el tabaquismo, los antecedentes familiares y los factores de riesgo? ¿O profundizamos un poco más y nos damos cuenta de que hay muchos otros factores de los que la profesión médica no habla? Por ejemplo, la soledad, el bajo nivel educativo, el aislamiento social y más. Para mí, la compasión es profundizar en eso y no solo preocuparse”.

Algo tiene la compasión que hace que sus actuales estudiosos hayan sido capaces de virar sus caminos profesionales para dedicarse a su divulgación. Es el caso de Gilbert, quien antes de adentrarse en la psicología se formó como economista, y también de Watkins, quien dejó la medicina para enfocarse en el liderazgo, “porque un mal liderazgo produce sufrimiento y uno bueno lo reduce”.

Su interés por impactar a través del liderazgo surgió de la convicción de que un efecto a mayor escala puede reducir el sufrimiento. Un líder influye en miles de empleados, en sus familias, en la cadena de suministro. A través de ellos, “las ondas de un mejor liderazgo se extienden”.

¿Qué tiene que ver la compasión con el liderazgo? Todo. Es necesario sensibilizar a quienes están a la cabeza de las organizaciones que mueven el mundo y ampliar su agenda. No se trata solo de dinero, finanzas y rendimiento trimestral —lo cual es parte de su sufrimiento—, sino que existe una responsabilidad como líderes de grandes sistemas trasnacionales sobre cómo impactan la vida de quienes dependen de ellos y sus entornos.

Existen los líderes que buscan el exterminio de una tribu distinta a la suya. Ellos entrarían en la categoría que Watkins denomina adultos inmaduros: personas de 50 o más años con la mente de un niño de ocho. Por eso vemos tantos caprichos convertidos en órdenes ejecutivas, poniendo en riesgo a naciones y grupos humanos enteros, contrario a la naturaleza de colaboración de la biología humana, la cual evolucionó a partir de bacterias que decidieron unirse unas a otras para crecer y convertirse en organismos multicelulares que luego dieron origen a la humanidad.

De ahí venimos: de la colaboración, de la no separación que mencionan los budistas. Desde esa perspectiva, sentir y actuar con compasión, sintiendo junto al otro, podría sin duda cambiar el rumbo que hemos tomado, pues nos ayuda a decidir mejor para atender y resolver juntos las grandes crisis. Elija cualquier problema mundial que hoy padecemos todos.

“La compasión es en lo que se convierte el amor cuando se encuentra con el sufrimiento”.

Matthieu Ricard.

Comunicadora con experiencia en periodismo, producción editorial, estrategia digital, relaciones públicas y comunicación social y política.

Ha colaborado para el Periódico AM, la Universidad de Guanajuato, el Gobierno del Estado de Guanajuato y el Partido Acción Nacional. Se ha desempeñado de manera independiente como fotógrafa, coach ontológico y asesora creativa.