Actualmente, se vive en un mundo de incertidumbre, incoherencia, dependencia ideológica y fantasías fundadas en la idea generalizada de que siempre llegarán tiempos mejores (especialmente del más allá o del que más tiene), a través de mesías mediáticos o personajes faranduleros (histriónicos), patriarcas religiosos, multimillonarios y sus políticos serviles útiles locales, promocionados en medios masivos de comunicación por “influencers sin fundamentación científica”. Sus discursos populistas prometen, con frases fáciles, radicales y repetitivas, en escenarios masivos de espectáculos (incluidas redes sociales), los cambios que ellos mismos no quieren cambiar. También lo hacen con promesas del tipo “tenemos que recuperar lo que antaño nos hizo grandes”, en escenarios generacionales pasados y diferentes, bajo el discurso de mantener la competencia perfecta en el mercado capitalista, evitar el comunismo o socialismo proveniente de Europa, entre otros.

El escenario que vivimos a diario se focaliza en superar los errores e incongruencias de quienes toman decisiones y venden las narrativas políticas, financieras, económicas y tecnológicas, entre las iniciativas privadas, que siempre buscan la maximización de las ganancias invertidas, y las del Estado, que procura intervenir legalmente los excesos y fantasías de quienes todo lo tienen y controlan bajo la lógica del neoliberalismo y el capitalismo salvaje (la ley del más competente, del tramposo o del fuerte, y que supera los 250 años). Es decir, el gobierno elegido democráticamente por los electores habilitados y el Estado social de derecho deben ser convertidos en un mero instrumento de la narrativa del éxito individualista monopolizado. Según esas corrientes ideológicas, entre más pequeños, sin capacidad o injerencia, o nulo sea el Estado, mejor, porque mantienen la burocracia y tecnocracia mínima “selecta, obediente y leal”, como el instrumento del gobierno de los pocos millonarios o republicanismo, y la falsa ilusión de esos instrumentos humanos de que algún día serán como ellos.

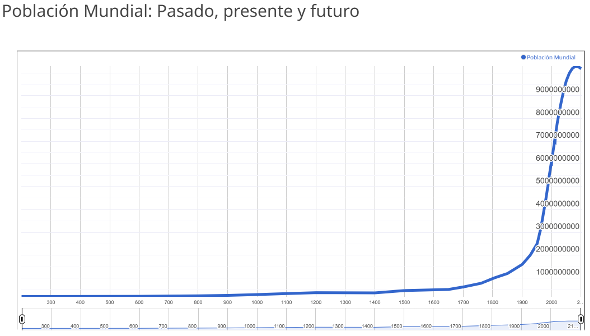

Este escenario es de tal magnitud y gravedad que está conduciendo a muchas personas “creyentes, fanáticos y críticos” a decidir y abrazar su destino apoyándose en ideales, servidumbre y radicalismos, más que en realidades observables e irrefutables que mantengan el equilibrio, la honestidad y el control de la vanidad mediática y la impunidad frente al uso y disposición de los recursos de propiedad del Estado y la gobernabilidad de los Estados-nación. Veamos algunas cifras relevantes sobre la evolución de la población mundial y su impacto:

Las proyecciones hasta el año 2056, según la ONU, indican que la población mundial alcanzará los 10 mil millones de personas. Son aparentemente demasiadas para gobernar, alimentar, mantener saludables, hidratadas y limpias, y satisfacer en cada una de las naciones. Entonces, ¿cuál será el mejor gobierno? ¿Qué se ha olvidado?

La memoria y la falta que hace a la hora de formar intelectuales honestos

Vivimos en sistemas socioeconómicos y países que desprecian la historia y sus impactos en las sociedades, su economía y el medio ambiente. De un tiempo para acá, en muchos sistemas educativos, entre ellos el colombiano, se ha reducido su orientación y formación base a una simple y llana descripción, que en ocasiones resulta innecesaria, poco estructurada o aburrida. Lo mismo sucede con la fundamentación filosófica e intelectual, que supuestamente alimenta los principios y valores de los futuros profesionales o ilustrados, quienes, a su vez, soportan las ideas y protocolos de administración de justicia, administración pública, la economía, las ingenierías, la antropología y la ciencia política, entre otras profesiones liberales clave.

La inteligencia artificial facilita el acceso a conocimientos, métodos y técnicas instrumentales acumulados en millones de bases de datos encadenadas en grandes granjas de servidores y con una lucha intensa por mantener el liderazgo de la industria informática de base tecnológica. Pero sin profesionales idóneos y bien formados en las instituciones universitarias y tanques de pensamiento innovadores, que interpreten adecuadamente y sin sesgos, se cae en riesgos enormes y en la toma de decisiones emotivas y poco objetivas, con falta de rigurosidad intelectual o confiabilidad. La tecnocracia y la burocracia no son independientes del poder político, económico ni financiero. Tampoco lo son los empleados de los medios de comunicación masivos.

¿Dónde y cómo surgió el capitalismo actual?

Es por todos conocido que el capitalismo surge en Europa en la época de la Baja Edad Media (siglo XI al XV), con la transferencia del centro de vida económica, social y política de los feudos (centros rurales) en tránsito constante hacia las ciudades en rápido crecimiento y aglomeración (Capital Libre, 2015). De esta manera, se consolida el capitalismo como una organización o sistema caracterizado porque los medios de producción pertenecen a unos pocos, es decir, a la propiedad privada, y por el uso de un grupo de personas contratadas para el trabajo asalariado.

Es un sistema de organización económica descentralizado y focalizado en el máximo beneficio o lucro como producto de la gestión y orientación del mercado y el control del gobierno para que este guíe y oriente todas las decisiones económicas y financieras en ese sentido, bajo la ley de la oferta y la demanda y los precios como mecanismo general de coordinación y autorregulación. Si se rompe esa idea, es decir, si es el Estado social el que interviene, se convierte en su principal enemigo a enfrentar y vencer hasta hacerlo desaparecer. Pero la historia también ha demostrado que la intervención estatal ha sido efectiva para rescatar a las economías afectadas por esta forma de pensar y gestionar.

Crisis del sistema feudal

El sistema feudal pasó por graves crisis derivadas de las catástrofes demográficas, de las pésimas administraciones de sus gobernantes y de sus ideas, y, a su vez, por problemas de salubridad pública como la peste negra, hambrunas, falta de educación y extrema pobreza impuestas por el antiguo régimen. Esto presionó para generar cambios necesarios como el crecimiento de rentas agrarias, aumento de manufacturas, el comercio mercantil y la abolición de la servidumbre feudal.

En El gatopardo (Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, 1958) se evidencia cómo la pequeña nobleza residual y las familias burguesas o mercantiles de la época buscan hacer alianzas estratégicas matrimoniales “convenientes” para fortalecer el sistema bancario, el control de los medios de producción, la propiedad de la tierra, la expansión del comercio y la acumulación de riquezas en sus nuevos núcleos familiares empresariales capitalistas.

Se destacan tres grandes etapas del capitalismo:

1. Capitalismo comercial (siglo XVI al XVII).

2. Capitalismo industrial (siglo XVIII al XIX): máquinas a vapor y uso intensivo del carbón, buscando eficiencia en la producción, administración científica racional y crecimiento económico acelerado.

3. Capitalismo financiero o capitalismo del monopolio (siglo XX al XXI): fuerte centralización y concentración del capital en unos pocos, grandes empresas y corporaciones transnacionales y multinacionales.

En síntesis, se destacan formas dominantes de capitalismo: el mercantilismo, el capitalismo de libre mercado, la economía social de mercado, el capitalismo de Estado, el capitalismo corporativo y la economía mixta o alianzas público-privadas (APP) (Más Noelia, 2015).

Críticas al capitalismo

Las principales críticas al capitalismo han sido aportadas por el pensamiento marxista, focalizado en el modo de producción, las desigualdades socioeconómicas, el capitalismo como dogma o religión (Walter Benjamin) y la plusvalía, entre otros. Se ha vuelto costumbre sostener que del marxismo se deriva el comunismo y el socialismo, porque los partidarios del individualismo económico y político consideran que suprimir la sociedad, la propiedad privada, la libertad o los medios de producción por un sector del proletariado o la propiedad comunitaria en manos del Estado resultará en un desastre.

La segunda gran crítica la lidera la crítica ecologista, que refuta la idea del crecimiento económico como único elemento importante, y la acumulación constante insostenible que termina agotando los recursos naturales escasos o finitos del planeta, en particular aquellas regiones que los poseen dentro de un frágil sistema político y cultural depredador, que busca solo el ánimo de lucro individual y el éxito inmediato, sin considerar los impactos y desastres de la explotación legal e ilegal.

Se concluye que existe confusión entre el comunismo, el socialismo, el liberalismo clásico y el libertarismo. Veamos una pequeña reseña:

Liberalismo clásico y libertarismo visto desde la perspectiva de la izquierda

El liberalismo clásico está inspirado en las ideas de Adam Smith y hace énfasis en la defensa de la libre competencia, la propiedad privada y el Estado limitado. También se destacan otros autores como John Locke y Jean-Jacques Rousseau, quienes defendían la libertad individual, la propiedad privada y la limitación del poder del Estado.

Por otro lado, el libertarismo va más allá y busca de manera intensa, mediática y decidida la mínima intervención del Estado en todos los ámbitos, incluyendo la economía, la educación y la salud, además de mantener el orden público sin importar sus consecuencias socioambientales o políticas. Este último, el libertarismo, tiende a rechazar cualquier forma de acción colectiva más allá de la protección garantista de los derechos individuales.

En resumen, tanto los liberales clásicos como los libertarios consideran que el mercado libre y la competencia son fundamentales para mantener el progreso económico y social. Creen en la importancia de un Estado limitado o muy reducido, que garantice únicamente los derechos individuales, la propiedad privada y una justicia limitada a lo estrictamente necesario, con el uso fuerte de la fuerza del Estado para mantener el orden y la institucionalidad.

Por lo anterior, en Colombia y otras regiones del mundo, la lucha entre estas ideas y la realidad expuesta seguirá buscando un equilibrio entre el estímulo a la industria armamentista, la beligerancia, la diplomacia, la paz estable y recíproca, el respeto a los derechos fundamentales, la justicia objetiva, la preservación y el equilibrio de los recursos naturales, y el cambio de viejos paradigmas para no volver a repetir los errores y consecuencias de enfoques radicalizados y estigmatizados.

Profesor Asociado e Investigador en la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, institución de carácter universitario superior del nivel nacional del Estado colombiano. Temas y líneas de investigación relacionados con Ciencia Política, Estado, Gobierno, Administración Pública, Gerencia Pública, Políticas Públicas, Técnicas de Análisis Espacial y Geopolítica, Innovación y análisis organizacional, Gestión ambiental, Responsabilidad Social Empresarial, entre otros. He sido columnista de opinión política en revista Capital Político, conferencista, consultor y asesor de empresas e instituciones en sistemas de gestión de la calidad (ISO) y modelos de excelencia (EFQM), evaluador del Premio Nacional a la Calidad (Icontec). Profesor y catedrático en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia (UN - Bogotá), Fundación Universitaria San Martín (FUSM-Bogotá). Jubilado del Grupo Energía de Bogotá S.A. ESP. Doctorando en Política y Gobierno en la Pontificia Universidad Católica de Córdoba (Argentina); Magister en Estrategia y Geopolítica de la Escuela Superior de Guerra, y Especialista en Responsabilidad Social Empresarial de Universidad Externado de Colombia y Columbia University New York; Especialista en Gobierno Municipal de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá).